Anglicismes dans le sport en France : histoire, enjeux, dynamique et alternatives

Par Thierry Blanchet — 11 août 2025

Les anglicismes dans le sport en France font désormais partie du langage courant. Certains viennent directement de Grande-Bretagne, d’autres ont voyagé entre le français et l’anglais avant de revenir, et beaucoup cohabitent avec des équivalents français. Comprendre cette histoire, c’est mieux saisir nos usages et ce qu’ils racontent de notre culture sportive.

Ce dossier passe en revue l’essentiel : origines britanniques, rôle de la presse, réemprunts, racines grecques et latines, vocabulaire technique moderne, efforts de francisation, style des commentaires et dynamisme sonore. Objectif : trouver l’équilibre entre efficacité et clarté.

1 – Aux origines : l’héritage britannique (1880–1914)

Clubs pionniers et premiers mots importés

À la fin du XIXᵉ siècle, le Royaume‑Uni fixe les règles du football, du rugby, du cricket, du tennis et du hockey. Ces disciplines arrivent en France portées par une élite fascinée par le modèle britannique. Les premiers clubs modernes, souvent fondés par des expatriés anglais, adoptent naturellement leur vocabulaire.

Près de la moitié des clubs créés entre 1880 et 1914 choisissent un nom anglais. Ce choix renvoie à la modernité et au prestige international. Le Havre Athletic Club (1894) ou The White Rovers (1891) incarnent cette anglomanie sportive.

Lors des premiers matchs publics, le public découvre un jeu… et des mots. Certains, comme match ou corner, s’installent dès l’origine et ne quitteront plus le langage sportif français.

2 – La diffusion par la presse et l’anglomanie sportive

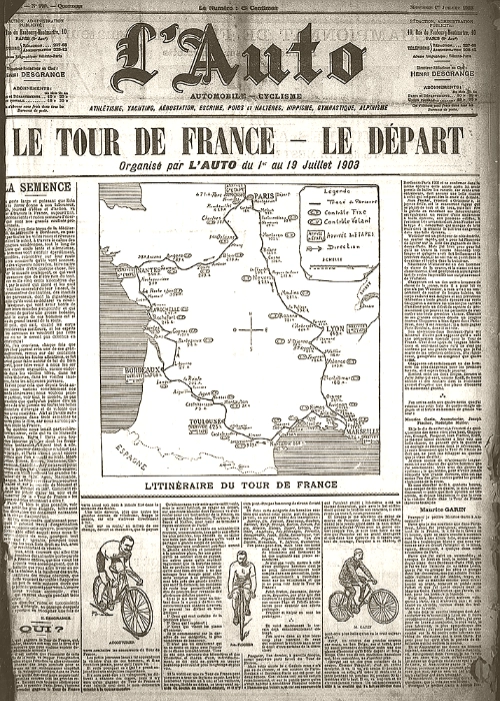

Le Vélo, L’Auto et la modernité du vocabulaire

Dès la fin du XIXᵉ siècle, la presse spécialisée joue un rôle clé. Des titres comme Le Vélo (1891) et L’Auto (1900) adoptent des termes anglais perçus comme techniques et modernes. Écrire match plutôt que rencontre devient un marqueur d’actualité.

Les journalistes importent parfois les mots sans les traduire, même lorsque des équivalents existent. Par effet de prestige et d’homogénéité internationale, l’anglais gagne du terrain dans les comptes rendus et les commentaires.

Peu à peu, ces choix éditoriaux se diffusent : clubs, éducateurs et supporters reprennent ce vocabulaire. C’est ainsi que les anglicismes entrent durablement dans l’usage courant.

3 – Des mots qui voyagent dans les deux sens (réemprunts)

Du jeu de paume aux courts modernes

Plusieurs mots « anglais » viennent en réalité de l’ancien français : c’est le phénomène de réemprunt. Sport dérive de desport (divertissement). Exporté en Grande‑Bretagne, il revient en France modernisé.

Le tennis en fournit d’autres exemples : tennis (de « tenez ! »), love (possiblement « l’œuf » pour zéro), deuce (de deus, égalité) ou ace (de ais). Même court vient de cort (cour royale).

Ces allers‑retours montrent que le sport est un espace d’échanges culturels autant que de performances. Chaque mot raconte un morceau d’histoire partagé entre langues.

4 – Racines grecques et latines

Un héritage ancien et structurant

Bien avant l’arrivée des anglicismes, notre vocabulaire sportif s’est nourri de grec : athlète, gymnastique, marathon, pentathlon. Ces mots, issus des Jeux antiques, sont devenus universels.

Le latin a aussi laissé une empreinte durable : arena, équitation, critérium, omnium. On y lit l’influence des spectacles publics et des compétitions équestres.

Cette profondeur historique rappelle que l’enrichissement par emprunts est ancien : les anglicismes s’inscrivent dans une longue tradition d’adaptation.

5 – Le vocabulaire technique moderne : du ski au e‑sport

Standardisation internationale et médias

Après 1945, l’influence culturelle des pays anglophones s’amplifie. Les sports d’hiver adoptent des termes comme bobsleigh, curling, freestyle ou half‑pipe, parfois traduits, parfois conservés.

Les sports mécaniques popularisent pole position, pit stop ou safety car, expressions précises et rythmées qui collent bien aux commentaires en direct.

Plus récemment, l’e‑sport a apporté leaderboard, respawn ou speedrun, souvent utilisés tels quels par les communautés. Le sport, physique ou virtuel, reste perméable à l’anglais.

6 – Francisation et alternatives

Politiques publiques et usages quotidiens

Pour préserver la clarté en français, la loi Bas‑Lauriol (1975) impose l’usage de termes français dans les documents officiels. Depuis, des équivalents sont proposés : jeu décisif pour tie‑break, mêlée ouverte pour ruck, passe après contact pour offload.

Ces recommandations coexistent avec l’usage courant, parfois dominé par l’anglais, surtout à l’antenne. L’enjeu est de choisir le terme le plus pertinent selon le public et le contexte.

Au Québec, la préférence pour le français s’exprime au quotidien : partisan (supporter), bris (break), gardien (goal). Preuve qu’une cohérence d’usage peut s’installer durablement.

7 – Le spectacle des mots

Récit, émotions et formules

Le sport se raconte autant qu’il se joue. Les commentateurs emploient des images fortes – guerre, héroïsme, animaux – pour donner de l’ampleur aux actions et saisir l’audience.

Présent narratif, superlatifs et formules marquantes rythment la diffusion. Certaines expressions deviennent partie intégrante de la mémoire collective.

Ce « pathos sportif » n’est pas seulement esthétique : il construit l’identité d’un événement et renforce l’engagement des supporters.

8 – Dynamisme et efficacité sonore

Concision, rythme et lisibilité à l’antenne

En direct, la brièveté compte. Les monosyllabes anglais – goal, coach, sprint – facilitent un commentaire rapide et percutant.

Les consonnes « dures » (k, t, g) renforcent l’impact auditif. Un « sprint ! » crié à l’arrivée porte plus loin qu’une périphrase.

Le français n’est pas sans atouts : des mots courts comme but ou stop montrent qu’on peut concilier efficacité et identité linguistique.

9 – Top 10 des anglicismes sportifs

Les plus utilisés et leurs équivalents

- Match – rencontre

- Coach – entraîneur

- Corner – coup de coin

- Goal – gardien de but

- Sprint – course rapide

- Penalty – coup de pied de réparation

- Record – marque maximale

- Fan – supporter

- Tie‑break – jeu décisif

- Play‑off – phase finale

Selon le contexte (direct TV, article, pédagogie), on peut alterner entre anglais et français pour concilier clarté et rythme.

10 – Chiffres clés

Où se concentrent les anglicismes

- ≈ 45 % du vocabulaire sportif courant vient directement de l’anglais

- ≈ 15 % sont des réemprunts (français → anglais → français)

- ≈ 30 % sont d’origine française

- ≈ 10 % viennent d’autres langues (latin, grec, japonais…)

Les sports très médiatisés en France (football, rugby, tennis, basket-ball, sports de glisse) concentrent le plus d’anglicismes, souvent au-delà de 70 %. Les disciplines à forte tradition francophone (escrime, lancer de poids) restent majoritairement en français, tandis que les arts martiaux asiatiques sont exempts d’anglais mais utilisent un lexique totalement étranger.

Ces ordres de grandeur ne dictent pas un usage : ils éclairent la réalité linguistique et aident à choisir en connaissance de cause entre emprunt, équivalent français ou terme d’origine.

11 – Autres langues influentes

Arts martiaux, montagne et héritages européens

- Japonais : judo, karaté, kendo, ippon

- Allemand : ski, luge, schuss

- Italien : volley, calcio

- Portugais : capoeira

- Coréen : taekwondo

Nommer un sport, c’est aussi reconnaître l’histoire et la culture des disciplines. La diversité des apports renforce la richesse du français.

Un soin particulier sur la prononciation et la définition aide à maintenir l’intelligibilité sans perdre la spécificité des termes d’origine.

12 – Conclusion : trouver l’équilibre

Adopter sans tout sacrifier

Les anglicismes dans le sport en France reflètent 150 ans d’échanges. L’anglais apporte vitesse et standardisation ; le français apporte précision et pédagogie.

Plutôt qu’un duel, pensons en termes d’équilibre : international/local, direct/écrit, grand public/experts. À chaque contexte, son choix lexical.

La question reste ouverte : quels mots voulons‑nous entendre demain dans nos stades et nos médias ? Ceux qui frappent vite, ceux qui expliquent mieux… ou un juste milieu qui nous ressemble.

Écoutez l’article en podcast

Appuyez sur Lecture. Vous pouvez revenir en arrière ou avancer en cliquant directement dans la barre de progression du lecteur.

Astuce : pour revenir au début, mettez en pause puis cliquez au début de la barre.